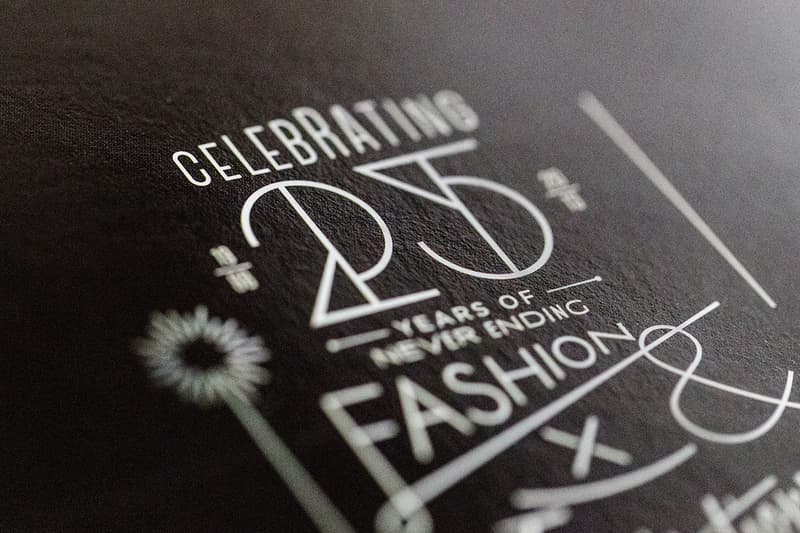

HYPEBEAST Trade: 香港时装集团 I.T 董事长沈嘉伟

I.T,一个无人不识的香港时装业巨头;从 1988 年一间面积只有 200 平方尺的小店「Green Peace」,直至 1997 年,因为名称与世界环保组织绿色和平相同,因而易名为

I.T,一个无人不识的香港时装业巨头;从 1988 年一间面积只有 200 平方尺的小店「Green Peace」,直至 1997 年,因为名称与世界环保组织绿色和平相同,因而易名为 I.T,逐渐发展成一个多层次的时装网络,除了代理多个来自亚洲和欧洲的时装品牌,包括 NEIGHBORHOOD,CAMPER,Maison Martin Margiela 及 COMME des GARCONS 之外,还创办了 Fingercroxx,izzue,b + ab,5cm 及 :CHOCOOLATE 等等多个自家品牌,并成为目前全球拥有超过 700 个销售点的时装王国。而继去年斥资 $2,000 万港元收购日本里原宿服装品牌 A Bathing Ape 之后,今年与法国老佛爷集团共同打造的北京老佛爷百货亦正式隆重开业。藉著今年是 I.T 成立 25 周年,HYPEBEAST 团队就特别与公司主席沈嘉伟进行专访,了解对方多年来的营商之道。

国际市场发展情况

过去五年,I.T 在整体的营销策略上有什么改变?

过去五年来我们都专注发展大中华市场,希望可以把香港的营运模式移师到中国。虽然 I.T 在中国发展已经有十年,但近年步伐确实比从前加快了许多,例如开设新店、举办各类型的宣传活动,加强 I.T 在中国的曝光率,让内地民众对我们的认知程度有所增加。除了大中华市场之外,我们亦开始发展外国市场,例如新加坡,加拿大,英国及法国等等,同样希望能够将香港那一套经营模式带到世界各地。虽然近年都专注于发展外地市场,然而我们亦没有忘记香港,并把在外地累积的零售经验带回本土市场。

随著中国客户对整体购物体验的需求越来越高,I.T 又会采取什么策略去迎合这班客人呢?

其实不单止中国,全世界的零售业都正在经历这些改变,而我们亦花了不少心思去提升整体的购物体验,例如更注重店面设计,增加品牌数目,无论对香港或者是中国市场都一样。我们从来没有特别针对中国市场而作出调节。对 I.T 来说,为客人提供更多选择,从而令自己与其他品牌更与别不同才是最重要。

现时 I.T 的业务已经从香港扩展至中国及台湾,你又会如何评价三地的经营模式呢?

中国属于新兴市场,而且地大脉博,让我们能够融入不同零售概念。但正如我之前所说,由于中国的地方实在太大,若然要进行推广,让普罗大众知道品牌的存在绝对是一盘学问;它不像香港,这里只需要经过传媒报导,消息很快就会传遍四方八面。此外,基于中国市场目前还处于起步阶段,所以我们得到更多机会和创作空间发挥,相反在香港,由于租金上涨问题严重,我们未必能够承受到昂贵的租金,发展机会亦因而受到掣肘。同时三地人对时装的热衷程度亦各有不同;香港人对时装有更高的需求,但以大众的接受程度而言,内地则相对较高。对比起内地和台湾,香港亦比较国际化,人口较为集中,各方面都比较平均。至于台湾方面,市场比起香港和内地相对较小,也不像香港那么国际化,因此品味亦有所不同,导致我们在品牌推广方面要作出相应调节。

I.T 在 2011 年正式收购 A Bathing Ape;对于有不少人对中国品牌存有偏见,你又如何看待这个现象呢?

其实中国的设计师素来都不被外国差,而不少国外品牌近年亦都开始聘用亚洲人,例如 Balenciaga 的创意总监 Alexander Wang 与 Kenzo 的 Humberto Leon 和 Carol Lim 就足以证明亚洲设计师的实力。倒是有很多香港人对中国存有偏见,经常以偏概全,否定中国人的成就,我认为这种先入为主的想法只会令我们越来越退步,而传媒亦有责任去推动大众认识中国品牌,培养对对方的尊重。最近我们就与北京清华大学合作,举行时装设计比赛,希望用行动向大众证明中国人在时装设计方面的实力。

“过去五年来我们都专注发展大中华市场,希望可以把香港的营运模式移师到中国。”

沈嘉伟谈及 I.T 的营销策略

同业竞争与线上业务

若然与其他同业比较,你认为 I.T 有什么过人之处?

就零售业方面,我认为最大的优点是我们来自中国市场;只要做得好,在内地的发展就会比国外品牌较为优胜。同时,我认为 I.T 在各方面都处理得较为前卫,而销售网络亦较为广泛全面。与日本的 United Arrows 比较,我们在正装方面的选择可能没有对方般强,而且他们以生活方式为导向,所以很难对两者作出比较。至于国外方面,就以 Selfridges 和 Colette 为例,前者是英国本土的百货公司,而后者则偏向出售 Gadget 和配饰类的产品,高级品牌的单品亦相对较少。虽然他们出售的品牌和商品种类可能比我们较为多元化,然而却只得一个销售点,所以在销售网络方面我们则比较优胜。

近年 I.T 开始在国内开展在线业务,可以和我们分享该方面的计划吗?

我认为电子商贸市场将来比较重要的平台,好多零售商都开始发展这个市场,而我们的线上业务亦已经发展了两年。外国的成功例子多不胜数,当中更有不少已经打入中国市场,例如Net-a-Porter,ZOZOTOWN,ASOS,绪如此类,但因为在中国进行宣传推广有一定难度,因此到目前为止还未见到哪个较为出色。此外,真正属于中国本土的线上时装零售商数目依然较少,加上主攻潮流的时装网站少之又少,所以我们未来将会继续发展该方面的业务。

“我认为电子商贸市场将来比较重要的平台,好多零售商都开始发展这个市场…所以我们未来将会继续发展该方面的业务。”

沈嘉伟对国内开展在线业务的看法