从分众走向多元-侧写台湾流行文化变迁 30 年

邀来两位不同世代的创意人士对话,讲述台湾独有的文化故事。

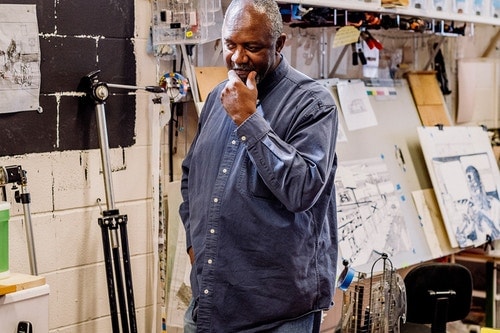

如果聊到台湾,你的第一印象是什么?美食、夜市还是车水马龙的机车阵?事实上作为大中华圈最早发展的流行基地之一,台湾有许多与内地及香港截然不同的流行图像,同时这里独有的文化气息,也孕育了许多对于探寻型格生活有所共鸣的创意人士。在这初夏时分,HYPEBEAST 独家对话前《Esquire》台湾版总编辑杨坤铭(Ted Yang),与身兼编辑、模特与造型师身份的人气 KOL 杨艾伦(Allen Yang),并借由不同世代观点分享两人所见,包含台湾第一个潮流集散地在哪?第一个把高级时装带进台湾的百货是哪间?另外还有关于唱片、电影以及饮食文化,在这 30 年间对于文化推进这件事又扮演怎样的角色?让我们跟这两位一同回顾这更迭变迁的精彩 30 年。

西门町:台湾首座潮流集散地

互联网时代来临,未来或将不再有同等份量的流行文化孕育基地出现

90 后的 Allen 虽然喜欢西门町,却鲜少在这里的门店购物,因为他大多数的消费场域都在互联网上

如果要说在何处是打开台北流行文化的开关,想必答案众说纷纭,例如奢侈品牌一级战区的东区,最早导入欧美流行品牌像 Stussy、Ralph Lauren 并开设专门店的天母,但若专注在「街头文化」这个主题,西门町似乎仍旧是多数人的共同答案。

「直接复制《POPEYE》或《men’s no-non》的造型随处可见,有点拙笨但想想也蛮可爱的。」—— 杨坤铭

回忆起 80 年代后期到 90 年代初期的西门街头,由于当时正值日本流行文化在台人气爆发,「我觉得那时的西门町几乎和日本零时差,比较具代表性的几个卖场如万年、狮子林与西门新宿,都可以看到、买到最新的日本流行单品。」Ted 也提到由于当时所谓「潮流」这件事还不够成熟,因此年轻人的穿着风格比较类似「按图索骥」的感觉,「直接复制《POPEYE》或《men’s non-no》的造型随处可见,有点拙笨但想想也蛮可爱的。」同时也因为这里开始有了人潮,再加上西门町本来就有几个很适合玩板与练舞的地方,于是越来越多酷的、有型的人事物聚集于此,打造出西门町独有的街头文化场景。受到影响的年轻一代在 2000 年前后开始有了新想法,本地原创品牌自此如雨后春笋般出现,开启了台湾街头品牌盛极一时的新篇章。(详情请点击这里《台湾潮流文化发展里最重要的十年:2000 – 2009》)

对比 Ted,身为 90 后的 Allen 一样喜欢西门,但其中最大的差异之处在于,80 年代还是学生的 Ted 前往西门比较像是「必须」,因为无论是杂志、服饰或流行文化只能在这里汲取,别无分号。但像 Allen 一般生于互联网时代的 Cool Kids,他们的所有食衣住行都能在云端搞定。或许未来就如同在西门町美国街开店的 Kevin 所言,台北不会再有下一个西门町,「因为已经没有所谓哪些人事物一定要在某个地方才能出现,也就是说未来西门町不再像之前一样,是个让年轻人有『认同感』的地方。」

中兴百货:第一个将高级时装带进台湾的跨时代名所

30 年之间,奢侈品牌从金字塔顶端象征到弄潮儿手上人手一件的 HYPE 单品

对比潮流,台湾在高级时装的启蒙更晚,谈到第一间将高级时装带入台湾人生活之中的百货或选品店,Ted 认为绝对是中兴百货。事实上,创立于 1985 年的中兴百货,不仅是不少台湾时装爱好者的共同记忆,同时它的广告营销概念即便放在现今,也丝毫不落俗套。

中兴百货的营销策略大量结合创意思维,开启同业先河

定调以「中国创意文化」为主题的中兴百货,刻意与当时台湾主流的日系百货做区隔。1976 年出生,曾负责北京尤伦斯当代艺术中心 UCCA 空间设计,目前担任好氏品牌研究室创意总监的陈易鹤(Van Chen)告诉我们,他在高中时候最喜欢逛的地方就是中兴百货。

「我觉得中兴百货厉害之处在于,它给了台湾消费者一个前所未有的全新视野。」—— 陈易鹤

「我觉得中兴百货厉害之处在于,他给了台湾消费者一个前所未有的全新视野。」Van 记得当时只要能够在中兴百货工作的人,地位就如同现在的 KOL 般。「当时中兴百货的 Ralph Lauren 有个相当擅长穿搭的采购,比起什么明星或设计师来说,我认为这个人更像是我当时想学习的穿搭模板,我还因此买了很多很多的 Ralph Lauren。」另外 Van 也提到中兴百货也是台湾首间将「陈列美学」视为一回事看待的百货门店,「中兴百货甚至每季举办服装展演,这在那个年代来看是相当了不起的创举。」

至今仍常常出现于《men’s non-no》之中的 KENZO

「我自己当时第一个买的奢侈品牌是 KENZO,原因其实很简单,因为我那时候是《men’s non-no》的忠实读者,然后我看杂志上有许多特辑单元都穿 KENZO,如果没记错的话,当时中兴百货应该是第一个贩售 KENZO 的地方。」无独有偶与 Van 相同,Ted 的第一件奢侈品牌单品也是在此入手,只是 Ted 入手的是 90 年代风头无二的 Giorgio Armani。

Giorgio Armani 在 90 年代推出的形象广告

Ted 认为,Giorgio Armani 之所以能够在 90 年代的台湾时装圈大放异彩,主要是因为在当时日韩尚未崛起,欧美在时装产业有着绝对的主宰权。「那时候的时装轮廓与现在正好相反,是窄身当道,而 Giorgio Armani 独有的柔美线条穿来格外修身,再加上一众好莱坞明星上身,所以整个品牌人气红到发紫。」

对于现今奢侈品牌为抢年轻族群纷纷 HYPE 化的这件事,Ted 采持平态度看待,「我认为这就是单纯反映一个时代的当下状况,以及这些人为何对于那些事物为何感兴趣。」Ted 预测在下个时代流行将不再存有疆界,「会生存在下个时代的流行应该会是 Smart Casual,因为这才是真正彰显一个人对于流行、文化以及自己人格特质最真实的样子。」

从 90’s 到 10’s 球鞋文化与入手渠道

不同年代的球鞋启蒙人、事、物

谈到「90 年代」与「亚洲球鞋文化」这两组关键字,除了日本之外,台湾在这方面又是呈现如何的样貌?纵使现在经常做西装革履打扮,但 Ted 告诉我们在平日不用工作的时候,其实自己最喜欢的还是球鞋穿搭。「你知道吗?当时我们要买鞋都要到西门狮子林,那里卖些台湾行货以外的独有款式,在当时那是我唯一可以入手特殊球鞋的管道。」有关这点,我们找到了在 90 年代求学与成长,自此开始踏上「收鞋」这条不归路的 Bounce 球鞋文化志主编张凯翔(Andrew Chang),与我们谈谈他的首双球鞋与入手渠道。

「Air Jordan 10」近年曾多次发行复刻版

回忆第一双入手的梦幻鞋履?「1994 年推出的 Air Jordan 10。我必须先补充一下历史,在 Air Jordan 10 推出的前一年,Michael Jordan 宣布退休,而当时没有人料想到他在未来会复出。我之所以那么想要 Air Jordan 10 的主要原因,除了它好看跟机能性强外,Air Jordan 10 的鞋底就像一个历史墙一样,将 Michael Jordan 的贡献和战绩列上,我在那时赫然发现,原来球鞋除了着用外,它也可以融入文化,成为可以承载故事的载体。」

创刊自 2004 年的《Shoes Master》,至今仍被业界人士誉为必读的球鞋圣经

关于球鞋的启蒙,Andrew 认为在互联网不发达的当时,主要的讯息来源还是杂志。「1997 年 ,大概是我念高中的时候,台湾首本潮流刊物《COOL》创刊,发行前的试刊号附了球鞋别册,这对当时的我很冲击,原来球鞋有这么多故事跟我所不知道的世界。」自此,Andrew 算是正式开启与球鞋的不解之缘,大量阅读球鞋专业杂志像是《Boon》、《Street Jack》与《Shoes Master》,同时开始用不同渠道收鞋,并在踏入职场时选择了进入专业球鞋媒体工作。

2007 年开业的 INVINCIBLE 算是台湾买手店中的领头羊

至于后来拥有人气球鞋发售权的球鞋店,我们同时也访问了成长于台北,目前以上海为事业基地的潮流工作者「纹身白」,「我觉得那个年代手上能够有最多球鞋资源的要属创立于 1981 年的摩曼顿,例如当时 HTM Air Force 1 他们也是台湾独卖,不过如果要说到全品店,可能就要到 00 年代中后期的 PHANTACi 与 INVINCIBLE 了。」

Atmos x Nike Free Trail 5.0

与 Andrew 成长年代相距十数载的 Allen,在高中时期购入的首双梦幻鞋履,是日本发售的「Atmos x Nike Free Trail 5.0」,「我是从 Facebook 上的社团入手,最初是从日本朋友的 Facebook 上面看到,我们虽然素未谋面但是却是同个球鞋社团的网友,于是就拜托他帮忙购买,他也很干脆地答应了,费用的部份我则是透过 Paypal 转给他。」由此可见,互联网的出现改变了所有消费方式的生态与思考模式,但仔细想想是否也少了些许乐趣呢?

相关产业对于流行文化的推进

唱片、电影到饮食,又各自扮演怎样的角色?

台湾 90 到 00 年代蓬勃发展的娱乐产业,绝对也是推进流行文化重要的起爆剂。其中「唱片封面」在当时实体唱片欣欣向荣的年代,也同样成为引领流行的重要媒介。当时畅销歌手的唱片封面上,不管穿了什么、戴了什么,都能造成抢购风潮。

L.A. Boyz 于 1992 年推出第二张专辑《跳 JUMP》

在唱片界拥有超过 30 年以上丰富资历,企划过大中华区上百张以上专辑造型的知名造型师陈孙华认为,如果要探究对于台湾潮流文化有所启发的唱片封面,他认为是 L.A. Boyz 在 1992 年发行的专辑《跳 JUMP》,「我认为所谓有划时代意义的造型,有时候不见得是穿了多厉害的牌子,反倒是作为领头羊,将这个风格真正导入大众消费市场之中。」

「在这之前的唱片造型思维,往往认为一定要将奢侈品牌上身,但以《跳 JUMP》为分水岭来看,自此之后有没有『态度』反而变成了更重要的考量依据,」—— 陈孙华

「L.A Boyz 的成功,主要在于『自然而然』,因为他们是在洛杉矶长大的男孩子,所以这种 Hip-Hop 的宽松美式街头风格,本来就是他们所喜欢的。」陈孙华表示 L.A Boyz 的出现,对之后整个 90 年代台湾唱片造型有着划时代的意义。「在这之前的唱片造型思维,往往认为一定要将奢侈品牌上身,但以《跳 JUMP》为分水岭来看,自此之后有没有『态度』反而变成了更重要的考量依据,包含我自己后来做的周杰伦、蔡依林,也都受这个时代的启发很深。」最后,陈孙华也补充说明由于 L.A Boyz 是以团体的形式出道,能够造成的渲染力也相对更强。「因为群体的效应绝对大于个人,而街头这件事本来就和跟群体息息相关。」

由林强打造的《千禧曼波》配乐,在去年巴黎时装周上被 Chloe’再度采用

同时,电影也是与台湾流行文化成长息息相关的重要媒介,曾参与《寒蝉效应》、以及即将在下月开拍,由丰川悦司与妻夫木聪主演的《亡命之徒》统筹与制片工作的黄诗珊(Susan Huang)认为,每部在台湾人当中重要的共同记忆之作,其实都是反映当时的文化风景。「所以比起唤起全民沸腾的《海角七号》,我反倒觉得侯孝贤的《千禧曼波》更为重要。」Susan 分析 《千禧曼波》的成功在于它没有任何刻意,「这部电影是所有台湾文化符码的水到渠成,包含舒淇的风情万种,林强很『台』的音乐风格,以及侯孝贤最真实的镜头语言。」在 Susan 眼里这部电影的所有事情都用很贴近生活的方式呈现,「在我看来这就是所谓的台湾文化样貌。」

在台北,越来越多好的茶餐厅与餐酒馆出现于街头巷弄之中

近年来,许多潮流 Insider 如藤原浩等人,在自身社群分享越来越多有关饮食的照片,连带的也让餐饮器皿,如 Supreme 的寿碗、Hermes 筷子都变成了潮流人士的必备单品。深究为何潮流与饮食文化为何越来越贴近?曾任《PPAPER》编辑,现为猫下去北俱乐部负责人的陈陆宽分析,因为生活内容其实正是潮流所在,而一个人的日常无法避免的就是吃喝问题,「无论是生理或社交需求,『存在感』这件事在饮食之中是最容易找到且直接的。「那绝对是个人感觉可以完整延伸的当代生活情绪跑道。」

下个十年,台湾的流行文化愿景

自媒体时代到来,编辑与 KOL 要如何界定自我角色?

比较过去,如果创意工作者比市场更早一步发现趋势所在,做品牌的会积极代理,做媒体的则是费力找到资金筹备新杂志,以 Ted 为例便在过去十年,陆续于台湾创刊首本结合钟表与生活风尚的《Am:Pm》,以及讲述成熟男性型格生活的《Style Master》。

「编辑工作最让人着迷的事情,就是『从无到有』」—— 杨坤铭

「编辑工作最让人着迷的事情,就是『从无到有』,包括最初企划的发想、执行与摄影讨论的过程,一路到最后与设计讨论美术及视觉的呈现,每一个步骤都需要无限的创意。」Ted 认为「编辑」这个工作好像没有做腻的一天,「我想即便数位时代来临,我还是会继续用不同的媒介,说我想说的故事。」而不同于其他 KOL 更像模特的性质,Allen 对于自己的每个造型都有参与自身的想法。「如果有天不做 KOL 了,我想我还是会继续做造型,因为这是一个很特别的工作,可以根据造型师的风格与被造型者的人格特质,创造出一个全新的人。」

从 90、00 到 10 年代,30 年中台湾流行文化变迁出现了极大的变化,无论从潮流、时装、音乐、电影已至于饮食文化都是,下个十年的台湾的流行风貌会是如何,目前我们无从预测,但唯一可以确定的是,它将会与互联网产生高度联结。如同马云所说:「世界变化最快的时代正是一个最好的时代。」所以「现在」其实就是我们的时代,不是吗?

本次的精彩特辑是否让你意犹未尽?这次 HYPEBEAST 编辑部除了以上的视频与专题报导外,们还特别用了 OPPO R15s,纪实了两位主角的城市探索之旅,也欢迎读者们留言告诉我们下次若有机会前往台北,你又最想造访何处呢?